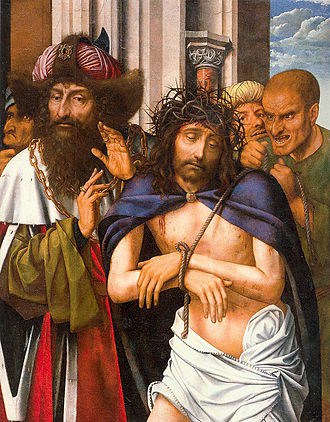

La Semana Santa corresponde a la última semana del período de Cuaresma. Se inicia con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua de Resurrección. La Semana Santa es la festividad más solemne de toda la cristiandad por su sentido reivindicativo. En México reviste suma importancia por la multitud de manifestaciones culturales que origina en todos los estados de la República y en el Distrito Federal, tales como las representaciones y viacrucis de la Pasión, las procesiones de Cristo y del silencio, ofrendas de flores al Señor, el lavatorio de imágenes sacras o de prendas de vestir de los santos, ofrendas de ceras y flores a Cristo, bendición colectiva en las iglesias de palmas, pan, cereales, agua, comida y bebida rituales; ceremonias de Fuego Nuevo, ritos de fertilidad y de purificación, juegos y bromas rituales, danzas tradicionales, y música de banda. Además de verbenas, ferias y bailes populares acompañados de juegos pirotécnicos.

EL DOMINGO DE RAMOS

Después de mucho peregrinar acompañado de sus apóstoles para divulgar el cristianismo por el mundo antiguo, Jesucristo llegó a la ciudad de Jerusalén donde fue recibido por una multitud de hombres y mujeres que, entusiastamente, lo aclaman portando ramos y palmas. A su paso por las calles, el pueblo le extendían alfombras a sus pies y le obsequiaban con flores al tiempo que exclamaba: ¡Hosanna al Hijo de David!, ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!

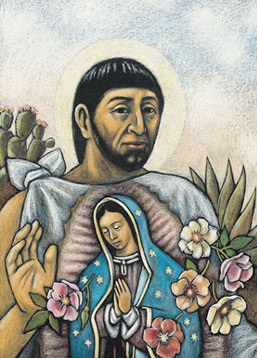

Este hecho bíblico dio origen a una emocionante ceremonia el Domingo de Ramos con la bendición de las palmas en las iglesias. Esta costumbre llegó a México procedente de España, gracias a los primeros frailes evangelizadores. En los primeros tiempos de la Colonia, los artesanos empezaron a tejer figuras con fibras vegetales, a la manera en que se hacía en Alicante, región donde inicialmente se emplearon el laurel y el romero para, posteriormente en el siglo XV, sustituirse por la palma.

Actualmente, en México el Domingo de Ramos se acostumbra adornar las capillas exteriores de las iglesias, y los fieles acuden a bendecir sus palmas, para colocarlas en las puertas de sus casas o en sus altares domésticos, con el propósito de proteger los hogares y librarlos del mal. Esta ceremonia ha dado lugar a una manifestación artesanal muy extendida a todo lo largo del país y en la misma Ciudad de México, donde podemos ver cálices, cruces, custodias, palomas y cristos tejidos con palma, o con tallos y espigas de trigo. Es creencia generalizada que con las palmas benditas se espantan a los malos espíritus y se protege la casa de enfermedades y mala suerte. Al colocar las palmas se debe rezar la siguiente oración:

Actualmente, en México el Domingo de Ramos se acostumbra adornar las capillas exteriores de las iglesias, y los fieles acuden a bendecir sus palmas, para colocarlas en las puertas de sus casas o en sus altares domésticos, con el propósito de proteger los hogares y librarlos del mal. Esta ceremonia ha dado lugar a una manifestación artesanal muy extendida a todo lo largo del país y en la misma Ciudad de México, donde podemos ver cálices, cruces, custodias, palomas y cristos tejidos con palma, o con tallos y espigas de trigo. Es creencia generalizada que con las palmas benditas se espantan a los malos espíritus y se protege la casa de enfermedades y mala suerte. Al colocar las palmas se debe rezar la siguiente oración:

Bendice, Señor, nuestro hogar.

Que tu hijo Jesús y la Virgen María en él.

Por tu intercesión danos paz, amor y respeto,

Para que respetándonos y amándonos

Los sepamos honrar en nuestra vida familiar.

Sé tú el rey de nuestro hogar.

Amén.

EL LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTOS

Al Domingo de Ramos le continúa el Lunes Santo, día en que la liturgia de la Iglesia Católica, ordena que se efectúe una Misa de Pasión del Señor de la Espina, y por la noche se rece un Rosario y se escuche el Sermón.

El Martes Santo da inicio con una Misa de Pasión al Divino Preso; después se reza el Rosario, se efectúa el Sermón.

El Miércoles Santo acontece la Misa de Pasión del Señor de las Maravillas, y se realiza la ceremonia del Aposentillo, en la cual:

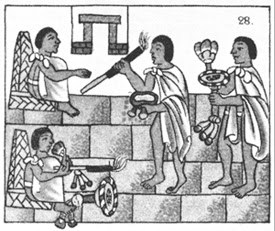

Al caer la tarde del miércoles [Santo] se realiza la celebración del «Aposentillo», celebración que surge en la Nueva España alrededor del siglo XVII a iniciativa de los misioneros franciscanos que habían llegado a estas tierras para evangelizar a los indios, la cual tiene como finalidad recordar y acompañar a Jesús dentro de su prisión.

Iniciada la noche, se inicia una procesión encabezada por el Señor del Golpe, que culmina con un Rosario cantado y un Sermón. Este día, hasta mediados de este siglo XX, se realizaban dos ceremonias importantes: la Seña, por la mañana, y el oficio de Tinieblas, por la noche. Estas ceremonias, que poco a poco fueron perdiendo vigencia, se celebraban, solamente, en la Catedral de Sevilla, España, y en las de Puebla, Guadalajara y la Ciudad de México.

En la ceremonia de la Seña, los canónigos se vestían de negro y cubrían sus cabezas con un capirote. Del coro, salían uno a uno, acompañados por el solemne toque de una campana oculta. Al llegar a la primera grada del presbiterio, se arrodillaban, se persignaban y acto seguido tomaban su lugar correspondiente. Después, aparecía otro capitular con una enorme bandera negra cruzada, en su totalidad, por una ancha cruz roja, y cuyas puntas sostenían dos canónigos.

Colocado el abanderado en el centro el círculo formado por los hombres de negro y volteado hacia los fieles, inclinaba la bandera hacia la derecha y la izquierda, la echaba una y otra vez sobre sus hombros, y la abatía; en tanto que los canónigos se tendían sobre el suelo boca abajo. Después, desde el presbiterio y con la bandera enarbolada, hacía la señal de la cruz para bendecir a los fieles. Finalmente, colocaba el estandarte en el altar mayor.

Esta espectacular ceremonia simbolizaba el triunfo del cristianismo sobre los paganos. El color negro representaba las sombras en que Jesús quedó envuelto al morir, y el rojo de la cruz, la sangre que derramó en el Monte Calvario.

En la ceremonia de las Tinieblas, se colocaba un candelabro triangular con quince velas encendidas a un lado del altar mayor. Mientras los canónigos entonaban cantos rituales, las luces se iban apagando una a una, hasta quedar sólo aquélla que representaba a Cristo y simbolizaba que éste no moría porque resucitaba. Las quince velas representaban a los doce apóstoles y a las tres Marías.

Sonia Iglesias y Cabrera