Las fiestas religiosas relacionadas con Jesucristo se enmarcan dentro de dos ciclos. El primero comprende el tiempo de la Natividad que da inicio con el Adviento, continúa con la celebración de las Posadas, el Nacimiento del Salvador, la Epifanía o Adoración de los Reyes Magos y termina con la Candelaria o Fiesta de la Purificación de la Virgen María, que tiene lugar el 2 de febrero. El segundo ciclo hace referencia a la Pasión y Muerte de Cristo. Comienza con el Carnaval, prosigue con la etapa de la Cuaresma dentro de la que se cuenta al Miércoles de Ceniza, y culmina con la Semana Santa o Semana Mayor.

El vocablo cuaresma deriva del latín quadragésima, que significa cuarenta o cuarentena. Dentro de la tradición judeo-cristiana, el número cuarenta es sagrado y pleno de intenciones simbólicas. Muchos de los acontecimientos relatados en el Antiguo y el Nuevo Testamento contenidos en la Biblia, están regidos por períodos de cuarenta días o años. Por ejemplo, el famoso Diluvio Universal consignado en el Génesis y considerado por Jehová como instrumento para castigar la maldad y perversión humanas, duró cuarenta días y cuarenta noches. El mismo número de días el pueblo judío estuvo errando por el desierto conducido por Moisés, huyendo de la furia del faraón egipcio, hasta que llegaron a la Tierra Prometida, después de vivir durante cuatrocientos treinta años en las negras tierras de Egipto.

Cuando Jehová entregó a Moisés el Decálogo o Tablas de la Ley, el patriarca estuvo cuarenta días en el Monte Sinaí, consagrado al ayuno y a la meditación, hasta que descendió portando en sus manos los Mandamientos de la Santa Ley, que guardó en el Arca de la Alianza, hermoso cofre de fina madera revestida de oro, depositado en el Tabernáculo es decir, el santuario portátil que los Hijos de Israel llevaban consigo en el desierto.

Por haberse inclinado al ejercicio de prácticas paganas, alejadas de la Ley de Dios, Jehová castigó a los israelitas con cuarenta años de esclavitud bajo la férula de los filisteos, hasta que fueron liberados por Sansón, uno de los principales jueces judíos, famoso por su enorme fuerza que provenía de sus largos cabellos. Para llevar a cabo su hazaña, Sansón mató a los filisteos con una quijada de burro, derribó sus casas y los palacios donde habitaban los príncipes. Asentados ya en la Tierra Prometida, los judíos nombraron su rey a Saúl, a quien sucedió David, hijo de José de la tribu de Judea. David dio muerte al gigante Goliat, filisteo que constantemente molestaban a los judíos con sus ataques. El reinado de David duró cuarenta años, durante los cuales extendió las fronteras de Palestina y conquistó Jerusalén. Le sucedió Salomón, su hijo, quien mandara construir el Templo de Jerusalén y escribiera tres libros inmortales: El Eclesiastés, Proverbios y el Cantar de los Cantares. Su sabio gobierno duró cuarenta años.

Elías, el profeta de Jehová y consejero del rey y del pueblo, fue perseguido por el rey Acad por anunciar su desastroso final y por haber dado muerte a los sacerdotes del dios fenicio Baal. Para escapar a la furia del rey, Elías huyó y caminó durante cuarenta días hasta llegar al Monte Horeb, a fin de esconderse en una cueva.

A su vez, otro profeta, Jonás, desobedeció la orden de Jehová de predicar en la ciudad de Nínive. Como castigo el barco en el que navegaba naufragó y a él se lo tragó una ballena. Jonás vivió en el vientre del animal durante tres días, fue perdonado por Dios y, obediente, retomó su camino hacia Nínive donde predicó cuarenta días antes de pronosticar destrucción por corrupta e idólatra.

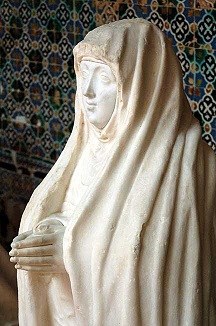

En el Nuevo Testamento, el número cuarenta aparece ligado a la vida de Jesucristo, pues igual cantidad de días debieron transcurrir desde el nacimiento de Cristo hasta su presentación en el templo y la ceremonia de purificación de su madre la Virgen María.

Asimismo, cuarenta días El Salvador permaneció en el desierto en completo ayuno y dedicado a la meditación, con el propósito de purificarse y entregarse a la predicación.

El rito de la Cuaresma comenzó a celebrase durante el siglo IV, bajo el papado de Gregorio Magno, Padre de la Iglesia, como homenaje a los cuarenta días que Jesús ayunara en el desierto. Además se la consideraba como un período de preparación religiosa de los catecúmenos, es decir, de aquellos que se aprestaban a recibir el bautismo como muestra de su deseo de pertenecer a la Iglesia Católica.

La Cuaresma es el lapso especialmente dedicado a la preparación espiritual para recibir la Pascua de Resurrección. Por lo tanto conlleva una extrema penitencia y ayunos antaño muy rigurosos, ya que de los siglos VII al IX, estuvo prohibido estrictamente ingerir cualquier tipo de alimento antes de la puesta del sol e incluso los fieles estaban obligados a restringir su sueño, alejarse de las diversiones y mantener un extremo.

La austeridad de la Cuaresma de los primeros tiempos, nos dice Antonio García Cubas, consistía en:

La abstinencia de carne, huevos leche y vino y en comer una sola vez al día, después de vísperas, o sea, por la tarde. Esta costumbre prevaleció hasta el siglo XIII. Los de la iglesia de Oriente, fueron más estrictos que los latinos, pues limitaban sus alimentos a pan y agua, frutas secas y legumbres. En el siglo XII los latinos agregaron a la comida algunas conservas, permitiéndoseles en la noche tomar agua y poco vino, corto refrigerio al que se dio nombre de colación.

En 1762, el Papa Clemente XIII, concedió la facultad de comer durante la Cuaresma huevos, manteca, queso y otros lacticinios y también carne, con excepción de los primeros cuatro días, de los miércoles, viernes y sábado y de toda la Semana Santa. Pero imponía a todos los que usasen de esa gracia, el deber de observar la ley del ayuno con una sola comida y a los ricos, además, el de distribuir limosnas a los pobres. Esa gracia siguió ampliándose por los sumos pontífices, reduciéndose las excepciones a sólo el Miércoles de Ceniza, los viernes y los cuatro últimos días de la Semana Santa.

Hoy en día el Ayuno cuaresmal da inicio el Miércoles de Ceniza, a fin de completar los cuarenta días, pues se exceptúan los domingo por ser el día del Señor. La abstinencia se ha concretado a no comer carne los viernes de Cuaresma sino pescado, aun cuando los católicos más ortodoxos guardan todos los días del período cuaresmal. El Nuevo Ordo de los rituales de Semana Santa, dicta que los ayunos terminen a la media noche entre el Sábado Santo y la Doménica de Pascua.

Sonia Iglesias y Cabrera