Pedro de Alvarado y Contreras nació en Badajoz, Extremadura, España, en el año de 1485. Conquistador de corazón, participó en varias conquistas antes de tomar parte en la de Mexico-Tenochtitlan al lado de su rival en crueldad don Hernán Cortés. Su carácter era enérgico, violento, y sanguinario. Por ser alto y rubio, los indígenas de México le dieron el apodo de Tonatiuh, el Sol, considerándolo, en un principio, la encarnación de dicha deidad. Pero su deificación pronto quedó borrada al destacarse como poseedor de los más terribles pecados y desenfrenos.

A la edad de 27 años, llegó a la isla La Española, situada en el Archipiélago de las Antillas Mayores, descubierta por Cristóbal colón en 1492. Lo acompañaban sus hermanos Jorge, Gonzalo, Gómez, Hernando, y Juan. En 1512, Pedro de Alvarado formaba parte del séquito de Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, virrey de las Indias, cuyo gobierno se encontraba en Santo Domingo. Transcurrido un año, Alvarado emprendió la conquista de Cuba bajo las órdenes de don Diego Velázquez. En 1518, junto con Juan de Grijalva, Pedro de Alvarado llegó a las costas de Yucatán y del Golfo de México; descubrió Cozumel y fundó, en la desembocadura del río Papaloapan, una villa a la que llamó Alvarado.

Poco tiempo después, se convirtió en el primer capitán de Hernán Cortés. Peleó contra los tlaxcaltecas dirigidos por Xicoténcatl Axayacatzin, tlatoani del señorío de Tizatlán, a quien venció. Como regalo por la victoria hispana, los tlaxcaltecas obsequiaron a Hernán Cortés una de las hijas de Xicoténcatl El Viejo, a quien se bautizó con el nombre de doña Luisa; pero éste la rechazó y se la otorgó a don Pedro. Con Luisa Alvarado procreó una hija, Leonor; y un hijo al que le puso su mismo nombre: Pedro. Leonor acabaría casándose con el duque de Albuquerque don Francisco de la Cueva.

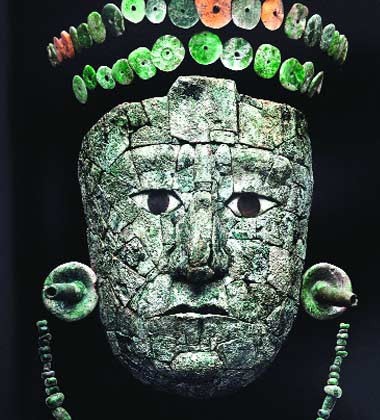

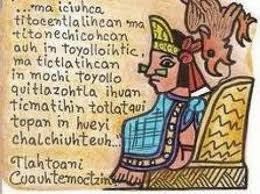

En 1520, Alvarado que había quedado al mando de las tropas, pues Cortés había ido a combatir a Pánfilo de Narváez, futuro gobernador de Florida. Alvarado se quedó con una compañía de ochenta soldados para resguardar a Moctezuma Xocoyotzin ya hecho prisionero y pelele de los españoles. Alvarado consideró que su posición militar era débil con tan poca tropa y además rodeado de los mexicas enojados y exacerbados por la tibieza de su tlatoani. Ante esta situación, Tonatiuh decidió llevar a cabo la terrorífica Matanza del Templo Mayor de Tenochtitlan llamada la Matanza de Tóxcatl. El nefasto día del 20 de mayo de 1520, los mexicas se encontraban celebrando, tranquilamente, la ceremonia a los dioses Tezcatlipoca, Espejo Humeante, y Huitzilopochtli, Colibrí Zurdo.

Según relata Bernal Díaz del Castillo, los mexicas trataban de asesinar a don Pedro durante la fiesta Tóxcatl, quien se encontraba sumamente disgustado por la celebración de la tal fiesta de carácter francamente pagano. Por otra parte, Alvarado estaba resentido porque los mexicas habían quitado para la ceremonia las imágenes de la Virgen María y de la Cruz que habían colocado los conquistadores en el templo de Huitzilopochtli. Sin embargo, los mexicas habían solicitado con tiempo el permiso a Pedro de Alvarado para efectuar la celebración, y éste había lo había autorizado escondiendo, solapadamente, sus verdaderos propósitos. Cuando los señores mexicas danzaban completamente desarmados, las tropas hispanas cerraron las salidas del Templo Mayor y dispararon contra los nobles tenochcas. Tasajeaban y acuchillaban con las espadas, atacaban por la espalda; cabezas y brazos volaban por doquier, desgarraban cuerpos, herían muslos y pantorrillas, destrozaban abdómenes y arrastraban los intestinos. Los nobles corrían, pero no lograban ponerse a salvo. Habían caído en una trampa mortal. Los muertos fueron incontables. Los españoles se refugiaron en las casas que los mexicas habían puesto a su disposición, y procedieron a apresar a Moctezuma Xocoyotzin. Veintidós años después, Fray Bartolomé de las Casas en una relación enviada a Carlos V, relataría:

[…] e comienzan con las espadas desnudas a abrir aquellos cuerpos desnudos y delicados, e a derramar aquella generosa sangre, que uno no dejaron a vida […] Fue una cosa ésta que a todos aquellos reinos y gentes puso en pasmo y angustia y luto e hinchó de amargura y dolor; y de aquí a que se acabe el mundo o ellos del todo se acaben, no dexarán de lamentar y cantar […] aquella calamidad e pérdida de la sucesión de toda su nobleza […]

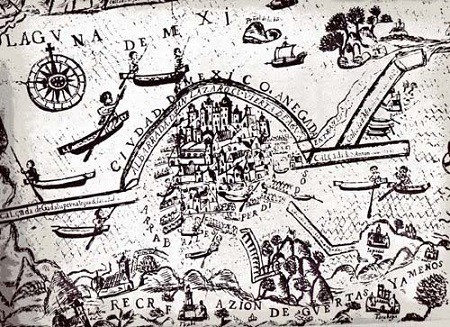

Una vez cumplida la terrible matanza, Alvarado fue “amonestado” por Hernán Cortés quien acudió presuroso a Tenochtitlan a preparar la defensa de la ciudad, y a sufrir la derrota que el 30 de junio de 1520 padecieran en las afueras de Tenochtitlan y conocida como la Batalla de La Noche Triste. Alvarado se salvó por un pelo saltando con su lanza los puentes de la acequia de Tacuba; a esta acción se la conoce como el Salto de Alvarado, la cual dio origen al nombre de la calle Puente de Alvarado, situada en la antigua calzada que conducía al señorío de Tlacopan.

Poco después de la caída de Mexico-Tenochtitlan, Pedro de Alvarado participó en la Conquista de Guatemala, en 1524, pertrechado con tropas formadas por españoles e indios tlaxcaltecas y cholultecas. Vencida Guatemala Tonatiuh fue nombrado alguacil mayor de los Caballeros de Guatemala, El Salvador, y Honduras.

En 1527, Alvarado marchó a España a fin de entrevistarse con Carlos V de quien recibió los nombramientos de gobernador, capitán general y adelantado de Guatemala. Cuando regresó a América en 1529, el entonces gobernador de Nueva España le apresó y sometió a juicio. Pero Tonatiuh contaba con la protección de Hernán Cortés quien intervino para que quedase en libertad.

Después de un fracasado intento de participar en la conquista de los Andes, en 1541 participó en la llamada Guerra del Mixtón emprendida contra grupos indígenas chichimecas de Nueva Galicia. En la contienda Pedro de Alvarado fue arrollado por el caballo de un compañero torpe en el momento que las tropas españolas huían de los indios comandados por el caxcán Francisco de Tenamaxtle, en Nochistlán, al sur del actual estado de Zacatecas. Malherido, Tonatiuh murió unos cuantos días después del accidente, el 4 de julio de 1541. Se le enterró en la iglesia de Tiripetio, Michoacán. Poco tiempo después, su hija, doña Leonor Alvarado Xicoténcatl le traslado a una cripta de la Catedral de San José de Santiago de Guatemala, junto a la Sinventura, la mujer que fuera su esposa: doña Beatriz de la Cueva.

Sonia Iglesias y Cabrera