Las Nueve Jornadas, como también se conoce a las Posadas, se inician el 16 de diciembre y terminan el 24 del mismo mes. Según la tradición popular, las posadas simbolizan los nueve meses de embarazo de la Virgen María. Estas fiestas rituales tuvieron su origen en las antiguas Misas de Aguinaldo, denominadas de aguinaldo, porque se ofrecían a las personas como un obsequio de Navidad. Dichas misas se acompañaban con cantos de villancicos alusivos al nacimiento del Niño Dios.

Las Misas de Aguinaldo se efectuaron por primera vez en nuestro país en el poblado de San Agustín Acolman, Estado de México, gracias a que fray Diego de Soria, monje evangelizador y prior del convento de San Agustín, consiguió del Papa Sixto V una Bula; es decir, un permiso para celebrar en la Nueva España tal liturgia, con el propósito de mejor adoctrinar a los naturales de las nuevas tierras conquistadas. Una vez obtenido el permiso papal, se iniciaron las misas que comprendían un período de nueve días, exactamente igual al número de días que antecedía a los preparativos a que se sometían los esclavos que serían sacrificados a Huitzilopochtli el 25 de diciembre. Al respecto el historiador Germán Andrade Labastida nos informa:

…durante los mismos días que los aztecas usaban para sus fiestas de Navidad, los frailes hacían con personas vestidas de determinada manera, con trajes que recordaban a los de la época de Vespasiano y de Tiberio, caracterizando personajes de aquel entonces, una representación de cada uno de los nueve días anteriores al 25 de diciembre, las diferentes jornadas que hicieron de Nazareth a Belén el patriarca José… con su esposa María…dando origen a las fiestas caseras conocidas con el nombre de posadas.

Efectivamente, para dar cumplimiento a una orden del emperador de Roma César Augusto, todos los habitantes de Judea, entre ellos José y María, acudieron a Belén para ser censados. Al encontrar los albergues ocupados dado el exceso de peregrinos, tuvieron que refugiarse en un pesebre, donde nació, a la medianoche, Jesús el Cristo, para ser adorado por reyes y pastores.

Efectivamente, para dar cumplimiento a una orden del emperador de Roma César Augusto, todos los habitantes de Judea, entre ellos José y María, acudieron a Belén para ser censados. Al encontrar los albergues ocupados dado el exceso de peregrinos, tuvieron que refugiarse en un pesebre, donde nació, a la medianoche, Jesús el Cristo, para ser adorado por reyes y pastores.

Pasado el tiempo, las Misas de Aguinaldo se fueron propagando por todos los rincones de la Nueva España, y se acompañaron con música ejecutada con instrumentos prehispánicos como las sonajas y las huíjolas o silbatos, y con instrumentos hispanos como las campanitas y los panderos. Ya para 1554, los festejos y las Posadas navideñas eran cosa corriente en la Ciudad de México. Poco a poco, abandonaron las iglesias y los atrios rumbo a las haciendas con capilla, donde eran celebradas por los campesinos bajo el consentimiento de los hacendados. Posteriormente, llegaron a las casas de familias adineradas, para terminar en las vecindades de barriada donde adquirieron un profundo carácter popular. En las casas se reunían los dueños con sus amistades para rezar y conmemorar las jornadas precursoras al nacimiento de Cristo. Terminadas las oraciones y los cantos, se repartían pequeños juguetes llenos de dulces; y para los niños se ponían confites, cacahuates y frutas del tiempo en una olla adornada con papel de China y que, alborozados, rompían con los ojos vendados.

En el siglo XIX, las Posadas se habían vuelto completamente populares y escandalosas, a tal punto que fueron prohibidas, en el año de 1808, por don Pedro Garibay, virrey gobernador y capitán general de la Nueva España. La razón se debió a que se armaban muchos desórdenes en los bailes, y había muchas borracheras incompatibles con la seriedad religiosa de las celebraciones.

Antonio García Cubas, escritor estudioso de las tradiciones mexicanas del siglo XIX, nos cuenta que en el tiempo de las Posadas las casas se adornaban con tiras de papel picado y farolitos de papel de China o vidrio. En los marcos de las puertas se ponían olorosas ramas de pino y en los corredores se colocaban arcos también de pino. Cuando llegaban los invitados a la Posada, todos se arrodillaban, se persignaban y los cantores entornaban himnos religiosos, para enseguida dar inicio a la letanía de la Virgen, que todos cantaban en solemne procesión: adelante iban los niños portando velitas encendidas, seguía la gente joven y luego los adultos; después aparecían los Santos Peregrinos en su pesebre que otros niños llevaban en sus hombros o portando en sus manitas. Detrás iban los músicos tocando guitarras, bandoneones, y flautas. Al final de la procesión caminaba la servidumbre de la casa. Terminada la letanía, se “pedía posada”, tal cual hoy en día, aunque la petición tenía otra letra. Cuando entraban los Peregrinos, se les ponía sobre la mesa del comedor y los presentes se arrodillaban y rezaban siete avemarías. Seguía el rompimiento de la piñata, mientras los niños y las señoritas de la casa distribuían juguetes y colación. Sólo entonces daba inicio el baile.

En ese siglo XIX, se acostumbraba que los niños salieran a la calle a “pedir su posada”, llevando con ellos un pequeño pesebre, al tiempo que cantaban:

-Caminen pastores, ¡Caramba!

¡Caramba! Para Lucifer, ¡Ay!

Que hoy viene Miguel ¡Caramba!

Con espada en la mano. Para Lucifer

Cuando los niños llegaban a un comercio o a alguna casa, se detenían para solicitar:

Esta sí que es Nochebuena,

Noche de comer buñuelos,

En mi casa no los hacen,

Por falta de harina y huevos.

Ante esta petición, el dueño de la casa o el buen comerciante, regalaba a los niños un tlaco, moneda de la época, fruta, dulces o algún juguetito.

Las posadas han llegado hasta nuestros días desafiando el paso del tiempo y las circunstancias económicas adversas, para deleite de niños y adultos que se divierten con la procesión de los Santos Peregrinos, la petición de Posada, el rompimiento de la piñata, las canastitas de colación, con el imprescindible ponche con “piquete” y el baile al compás de salsas y cumbias, que nos desafían a resistir las nueve posadas.

Sonia Iglesias y Cabrera

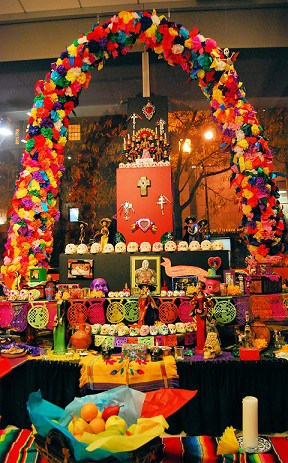

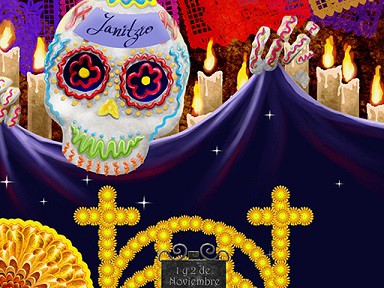

Hay también altares que adoptan la forma de pirámides escalonadas que participan del simbolismo del túmulo, el montecillo artificial con que algunos pueblos antiguos cubrían los cuerpos de los difuntos y que servía para evocar la colina que surgió de las aguas primordiales en el nacimiento de la Tierra. La forma ascendente del túmulo, que con el paso del tiempo devino catafalco, simboliza la comunicación con el Cielo, con las almas que lo moran y con Dios. Es, por ende, el lugar del encuentro entre dos mundos: el de acá y el del más allá que se ponen en contacto durante la celebración a los muertos.

Hay también altares que adoptan la forma de pirámides escalonadas que participan del simbolismo del túmulo, el montecillo artificial con que algunos pueblos antiguos cubrían los cuerpos de los difuntos y que servía para evocar la colina que surgió de las aguas primordiales en el nacimiento de la Tierra. La forma ascendente del túmulo, que con el paso del tiempo devino catafalco, simboliza la comunicación con el Cielo, con las almas que lo moran y con Dios. Es, por ende, el lugar del encuentro entre dos mundos: el de acá y el del más allá que se ponen en contacto durante la celebración a los muertos.

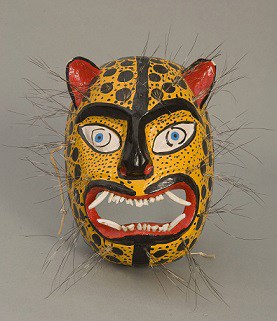

La ejecución de las danzas no es arbitraria, sino que se lleva a cabo durante las fiestas religiosas que se celebran entre las comunidades indígenas y mestizas de todo el país. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que al año se realizan más de cuatro mil fiestas en celebraciones tales como Navidad, Semana Santa, Día de Muertos, la de los santuarios de peregrinación, y las dedicadas a los santos patronos de barrios, pueblos, ciudades y gremios. Así pues, encontramos a la máscara en las danzas que se realizan en las Fiestas Patronales, pues en México, todos los pueblos y ciudades de provincia y algunos barrios citadinos, tienen un santo patrono a quien, las más de las veces, deben su toponímico. Ejemplos de estas danzas son la Danza de los Viejitos del estado de Michoacán, la de los Tecuanes de Guerrero, la Danza de Negritos de Veracruz, y la Danza de los Tejorones. En las celebraciones de Carnaval tenemos las danzas de los Chinelos de Morelos, la de Las Mascaritas de Oaxaca, y la de Los Zuavos Franceses de Huexotzingo, Puebla. Para la Semana Santa tenemos a los pintados de la Judea, de Nayarit, y a los Diablos coras del Miércoles Santo. El Día de Muertos aparecen personajes enmascarados como el Xantolo de los huastecos de San Luis Potosí, y El Viejo del Monte de San Pablito en la Sierra de Puebla. Dentro de las danzas de Pastorelas o Coloquios, tenemos a los Diablos y Luciferes portando escalofriantes máscaras. Valgan estos pocos ejemplos para ilustrar lo dicho acerca de esta tradición, sin ánimo de abarcar el gran número de danzas en las cuales los danzantes portan las espléndidas máscaras de nuestro arte popular.

La ejecución de las danzas no es arbitraria, sino que se lleva a cabo durante las fiestas religiosas que se celebran entre las comunidades indígenas y mestizas de todo el país. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que al año se realizan más de cuatro mil fiestas en celebraciones tales como Navidad, Semana Santa, Día de Muertos, la de los santuarios de peregrinación, y las dedicadas a los santos patronos de barrios, pueblos, ciudades y gremios. Así pues, encontramos a la máscara en las danzas que se realizan en las Fiestas Patronales, pues en México, todos los pueblos y ciudades de provincia y algunos barrios citadinos, tienen un santo patrono a quien, las más de las veces, deben su toponímico. Ejemplos de estas danzas son la Danza de los Viejitos del estado de Michoacán, la de los Tecuanes de Guerrero, la Danza de Negritos de Veracruz, y la Danza de los Tejorones. En las celebraciones de Carnaval tenemos las danzas de los Chinelos de Morelos, la de Las Mascaritas de Oaxaca, y la de Los Zuavos Franceses de Huexotzingo, Puebla. Para la Semana Santa tenemos a los pintados de la Judea, de Nayarit, y a los Diablos coras del Miércoles Santo. El Día de Muertos aparecen personajes enmascarados como el Xantolo de los huastecos de San Luis Potosí, y El Viejo del Monte de San Pablito en la Sierra de Puebla. Dentro de las danzas de Pastorelas o Coloquios, tenemos a los Diablos y Luciferes portando escalofriantes máscaras. Valgan estos pocos ejemplos para ilustrar lo dicho acerca de esta tradición, sin ánimo de abarcar el gran número de danzas en las cuales los danzantes portan las espléndidas máscaras de nuestro arte popular.

Los alebrijes, figuras fantásticas derivadas de la cartonería tradicional, suelen elaborarse con «alma», o bien solamente con las manos y el papel engomado, modelando extraordinarias esculturas policromadas. Con el fin de calcular el tamaño y el grosor de los alebrijes, el artesano utiliza la técnica del escantillón, cuyo instrumento es nada menos que la cuarta de su mano, pero también puede medir valiéndose de un hilo y una varita. A veces, suele dibujar la figura sobre el piso para que le sirva como una especie de “patrón”.

Los alebrijes, figuras fantásticas derivadas de la cartonería tradicional, suelen elaborarse con «alma», o bien solamente con las manos y el papel engomado, modelando extraordinarias esculturas policromadas. Con el fin de calcular el tamaño y el grosor de los alebrijes, el artesano utiliza la técnica del escantillón, cuyo instrumento es nada menos que la cuarta de su mano, pero también puede medir valiéndose de un hilo y una varita. A veces, suele dibujar la figura sobre el piso para que le sirva como una especie de “patrón”.

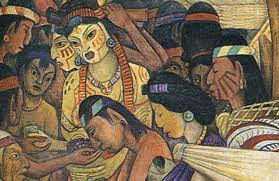

Las mujeres mexicas no dedicadas al sexo como profesión, usaban bellos y decorados huipiles y faldas; coloreaban su cara de amarillo, de rojo, o de negro, color éste último que obtenían de incienso quemado. Los pies se los pintaban de color negro, y para sus cabellos empleaban una yerba verde llamada xiuhquílitl, que les daba un brillo sorprendente y una bella tonalidad morada. A los dientes les ponían grana. La pintura corporal abarcaba el pecho, el cuello y las manos.

Las mujeres mexicas no dedicadas al sexo como profesión, usaban bellos y decorados huipiles y faldas; coloreaban su cara de amarillo, de rojo, o de negro, color éste último que obtenían de incienso quemado. Los pies se los pintaban de color negro, y para sus cabellos empleaban una yerba verde llamada xiuhquílitl, que les daba un brillo sorprendente y una bella tonalidad morada. A los dientes les ponían grana. La pintura corporal abarcaba el pecho, el cuello y las manos.