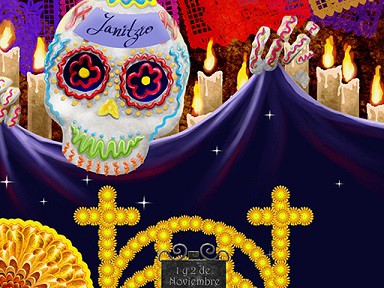

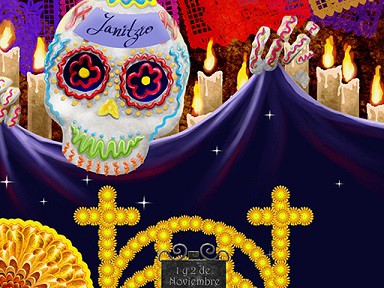

Actualmente, el Día de Muertos es la celebración, de carácter general, más importante de todo México, tal vez sólo equiparable a los festejos navideños y a los de Semana Santa. Esta importancia radica, en primera instancia, en que se trata de una conmemoración cuyo tema primordial los ancestros, los difuntos, los antepasados, han sido objeto de adoración y veneración desde tiempos realmente remotos y que constituye uno de los primeros rituales universales que los seres humanos han celebrado.

Por otra parte, para nosotros la veneración a los antepasados es una celebración cuya larga existencia se inicia en épocas anteriores a la presencia hispana, continúa en la Colonia, en la cual comienza su proceso de sincretismo y mestizaje, que la modifica sustancialmente, hasta llegar a ser la fiesta, rica y variada, que todos conocemos y vivimos actualmente. Pero si esta larga existencia no bastara para darle tanto realce, también está el hecho de que se trata, no ya de una festividad, sino de muchas en una sola. En efecto, por ser México una nación conformada por cincuenta y seis grupos indígenas -o más según algunos antropólogos- más otro llamado mestizo, la fiesta de Día de Muertos es el centro de una variadísima gama de manifestaciones culturales relacionada con ritos mortuorios, circunscrita a marcos de referencia históricos, étnicos, grupales, ecológicos, familiares, e individuales. Con esto queremos decir que nuestro Día de Muertos no es una expresión homogénea de la cultura popular, sino por el contrario es heterogénea, distinta, diferente; en una palabra, cambia en atención al sector popular que lo festeje. No hay, pues, un solo Día de Muertos, sino tantos como variante rituales hay en las culturas que integran nuestra sociedad pluriétnica y pluricultural.

Por otra parte, para nosotros la veneración a los antepasados es una celebración cuya larga existencia se inicia en épocas anteriores a la presencia hispana, continúa en la Colonia, en la cual comienza su proceso de sincretismo y mestizaje, que la modifica sustancialmente, hasta llegar a ser la fiesta, rica y variada, que todos conocemos y vivimos actualmente. Pero si esta larga existencia no bastara para darle tanto realce, también está el hecho de que se trata, no ya de una festividad, sino de muchas en una sola. En efecto, por ser México una nación conformada por cincuenta y seis grupos indígenas -o más según algunos antropólogos- más otro llamado mestizo, la fiesta de Día de Muertos es el centro de una variadísima gama de manifestaciones culturales relacionada con ritos mortuorios, circunscrita a marcos de referencia históricos, étnicos, grupales, ecológicos, familiares, e individuales. Con esto queremos decir que nuestro Día de Muertos no es una expresión homogénea de la cultura popular, sino por el contrario es heterogénea, distinta, diferente; en una palabra, cambia en atención al sector popular que lo festeje. No hay, pues, un solo Día de Muertos, sino tantos como variante rituales hay en las culturas que integran nuestra sociedad pluriétnica y pluricultural.

Sin embargo, a pesar de la enorme variedad que conlleva la fiesta, todas las variantes que en ella encontramos giran alrededor de ciertas prácticas comunes: la bienvenida y despedida de las ánimas, el arreglo de la tumbas en el cementerio, la colocación del altar, los alimentos y bebidas que conforman la ofrenda, la velación en el cementerio, la celebración de oficios religiosos, y el reparto de la ofrenda entre familiares y amigos. Todas estas actividades realizadas dentro de un período, más o menos similar, que no rebasa los meses de octubre y noviembre.

Las fechas de Día de Muertos

Paradójicamente, el Día de Muertos comprende varios días, y a veces, en algunos grupos tantos indígenas como mestizos, tiene Octava, es decir, el período de siete días que sigue a una solemnidad en la que se prolonga o se vuelve a realizar la misma festividad. Esta costumbre proviene de la creencia bíblica donde se afirma que la Creación tuvo una duración de siete días, más el octavo que corresponde a la eternidad bienaventurada y de la cual la Fiesta de Muertos es un anticipo y una prenda.

Si la fechas de las celebraciones se enmarcan dentro de los meses de octubre y noviembre, no es un hecho fortuito, sino que responde a que dichos meses están estrechamente vinculados con el calendario agrícola, cuando se inicia la recolección de los sembrado durante la primavera y se vienen a subsanar con las cosechas las anteriores etapas de escasez y pobreza y, por tanto, la fiesta resulta menos onerosa, ya que como todos sabemos, se trata de una celebración sumamente costosa para los familiares de los difuntos quienes no reparan en gastos para comprar lo mejor para la ofrenda.

El Día de Muertos constituye el primer gran banquete después de la temporada de peor escasez de los meses de septiembre-noviembre; banquete auténtico en el sentido alimentario que básicamente se organiza para los muertos y se comparte con ellos. Las fechas más recurrentes nos precisan que el 1° de noviembre se celebra a los muertos chiquitos o “angelitos”; y el día 2 a los muertos grandes o adultos. Sin embargo, las cosas se nos complican cuando sabemos que entre los totonacas de Veracruz, el 18 de octubre, día de San Lucas, se festeja a aquellos que encontraron una muerte violenta: los accidentados, ahogados y asesinados. El 31 reciben a los angelitos, el 1° de noviembre a los adultos, quienes regresan al más allá el 30 del mismo mes, después de haber salido del Reino de los Muertos el 24 de agosto, y haber gozado de Octava. En cambio, sus congéneres de Papantla y Zihuateutle, en Veracruz y Puebla, respectivamente, el 29 y el 30 de octubre lo dedican a los fallecidos “nuevos”, de no más de un año de muertos, y el 1°, 2 y 3 de noviembre a quienes han muerto hace ya más de diez años.

Por su parte, los mestizos tlaxcaltecas empiezan la fiesta el 29 de octubre cuando llegan las almas de los que murieron sin bautismo, los ahogados y los muertos que nunca nacieron; es decir, los nimbos, los “que no vieron la luz”. El 30 de octubre lo dedican al ánima sola, aquella que no tienen familiares ni nadie que se acuerde de ella. Un día después, el 31, arriban los angelitos, seguidos el 2 de noviembre por los muertos adultos.

En cambio, las ánimas choles de Oaxaca son más elásticas, porque del 25 de octubre al 5 de noviembre todas vienen a la tierra como Dios les da a entender, ya que el resto del año “están muy ocupadas”. Las almas mixtecas, más ordenadas, reciben el 31 de octubre a los angelitos, el 2 de noviembre a los adultos, y el 3 a las ánimas solitarias y a los limbos.

A su vez, los nahuas de Zongolica, Veracruz, se preparan el 31 de octubre para recibir a los limbos, y despuesito, ese mismo día, acogen a los koneme, niños sí bautizados. El día 1° de noviembre llegan los huehue, o sea, los adultos muertos de muerte natural; seguidos por las ánimas solas, los huérfanos y los criminales. Todas estas almas llegan a las 12 del día en perfecta secuencia. Los nahuas de Xoxocotla, Morelos, inician la celebración nueve días antes del 2 de noviembre, período en el que repican las campanas de seis a siete de la noche, para recordarle a la población que es el momento de irse preparando para recibir a los abuelos. Para esos nueve días se pone una ofrenda con dos vasos de agua, un ramo de flor de muerto, y un plato con ciruelas que se dan en ese tiempo. Después, festejan las fechas tradicionales.

Los otomíes dedican el 28 de octubre a los que murieron repentinamente y nunca pudieron llegar a su destino; el 29 recuerdan a los ahogados; el 30 festejan a los limbos; el 31 a los angelitos; y, al final, el 1° de noviembre, llegan los muertos adultos.

Es costumbre que los amuzgos de Oaxaca reciban el 24 de octubre a los angelitos; el 30 a los “matados” repentinamente; el 31 a los muertos de muerte natural y el 1° de noviembre se dedica a Todos los Santos.

Muchos más simples, los pai-pai de Baja California reciben el 2 de noviembre a todas las ánimas. Mientras que los tzeltales de Chiapas, como siguen la cronología del antiguo calendario maya, celebran el día de muertos el 15 de octubre, y finalizan la fiesta el 2 de noviembre, siguiendo la tradición hispana. Basten estos ejemplos para ilustrar la riqueza temporal del Día de Muertos en México.

Sonia Iglesias y Cabrera

Contaban los indios pericúes que en el Cielo reinaba Niparaya, el dios máximo que creó la Tierra, el mar, los animales, la naturaleza y los hombres, por tanto era el Señor del Mar, la Tierra y el Cielo. A este tan magnífico dios no se le podía ver, pues no tenía cuerpo como los seres humanos. Niparaya estaba casado con una hermosa mujer de nombre Anayicoyondi, con la que procreó tres saludables hijos. Uno de ellos recibió el nombre de Quaayayp, héroe cultural que vivió con los indios y les enseñó todo lo necesario para poder vivir en le Tierra. Niparaya era un dios poderoso, bello como el Sol, fuerte como la roca, limpio como el agua de manantial, y sumamente sabio. Como ya está muerto no puede hablar, pero a su lado tiene un tecolote que le platica constantemente.

Contaban los indios pericúes que en el Cielo reinaba Niparaya, el dios máximo que creó la Tierra, el mar, los animales, la naturaleza y los hombres, por tanto era el Señor del Mar, la Tierra y el Cielo. A este tan magnífico dios no se le podía ver, pues no tenía cuerpo como los seres humanos. Niparaya estaba casado con una hermosa mujer de nombre Anayicoyondi, con la que procreó tres saludables hijos. Uno de ellos recibió el nombre de Quaayayp, héroe cultural que vivió con los indios y les enseñó todo lo necesario para poder vivir en le Tierra. Niparaya era un dios poderoso, bello como el Sol, fuerte como la roca, limpio como el agua de manantial, y sumamente sabio. Como ya está muerto no puede hablar, pero a su lado tiene un tecolote que le platica constantemente.

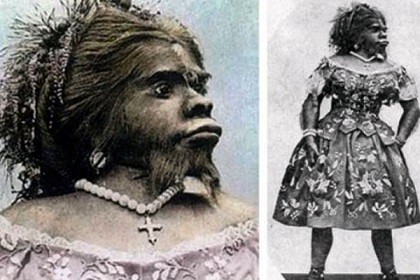

Gracias a Xaratanga, las plantas germinaban, y los animales y los hombres nacían. Xaratanga vivía hacia el Oriente, junto a las fuentes termales de Araró, de las cuales formaba nubes que se iban hacia el Cielo para luego poder regar la Tierra con sus aguas emanadas de sus hinchados vientres. En los cultos dedicados a ella, se ejecutaba la danza de Los Huehues, Los Viejos, y se le ofrecían frutos, codornices, patos, y gran cantidad de plata el cual era su símbolo, pues se pensaba que este bello metal constituía una secreción lunar de Xaratanga. Se la asociaba con el jaguar. Como otras diosas lunares mesoamericanas, se la relacionaba con el amor, el sexo y el pulque. Además, fue la diosa de la gestación y del tejido, pues gracias a ella las mujeres purépecha aprendieron a tejer. Esta bella diosa que murió al dar a luz, llevaba un bello vestido blanco resplandeciente, la cara pintada de amarillo, y sus cabellos entrelazados con guirnaldas de pescados, chile, frijoles y maíz. Fue tan importante nuestra diosa que tenía el honor de presidir el religioso y sagrado Juego de Pelota purépecha.

Gracias a Xaratanga, las plantas germinaban, y los animales y los hombres nacían. Xaratanga vivía hacia el Oriente, junto a las fuentes termales de Araró, de las cuales formaba nubes que se iban hacia el Cielo para luego poder regar la Tierra con sus aguas emanadas de sus hinchados vientres. En los cultos dedicados a ella, se ejecutaba la danza de Los Huehues, Los Viejos, y se le ofrecían frutos, codornices, patos, y gran cantidad de plata el cual era su símbolo, pues se pensaba que este bello metal constituía una secreción lunar de Xaratanga. Se la asociaba con el jaguar. Como otras diosas lunares mesoamericanas, se la relacionaba con el amor, el sexo y el pulque. Además, fue la diosa de la gestación y del tejido, pues gracias a ella las mujeres purépecha aprendieron a tejer. Esta bella diosa que murió al dar a luz, llevaba un bello vestido blanco resplandeciente, la cara pintada de amarillo, y sus cabellos entrelazados con guirnaldas de pescados, chile, frijoles y maíz. Fue tan importante nuestra diosa que tenía el honor de presidir el religioso y sagrado Juego de Pelota purépecha.