A estos santos monarcas también los conocemos como los Reyes Magos. Cuando Jesús nació en Belén unos magos, procedentes de Oriente, llegaron hasta su pesebre con el fin de ofrecerle regalos al recién nacido, pues sabían que se trataba del Mesías, el hijo de Dios Padre y Salvador de la Humanidad. Cada uno de los magos en su palacio, situado en la ciudad de Sava (Saveh) en Persia, había visto una estrella que anunciaba el nacimiento del Niño Dios, y había decidido ir a venerarlo a Belén.

Montados en un camello, un elefante y un caballo, según la más conocida tradición, y cargados de un precioso tesoro consistente en varios kilos de piedras preciosas, collares, plumas de avestruz, bálsamos, cofres de áloe, ébano y sándalo, llegaron hasta el humilde pesebre sobre el cual la estrella se detuvo para señalar el recinto sagrado. Tenía tres días de nacido el Niño, cuando recibió las ofrendas y les dio a los reyes a cambio un cofrecito que contenía una piedra, la cual simbolizaba el hecho de que tenían que ser firmes y constantes en su fe. Pero como los magos desconocían su significado, arrojaron la piedra a un pozo; hecho lo anterior, desde una nube bajó una enorme llamarada hasta la piedra. Entonces los magos comprendieron que la piedra era un talismán y tomaron parte del fuego para llevarlo a sus respectivos lares y mantenerlo encendido y utilizarlo en los holocaustos sagrados.

En cuanto a la estrella que se les apareció a los Reyes Magos, un director del observatorio del Vaticano, jesuita irlandés apellidado Treanor, publicó en el Oservatore Romano que la estrella fue la conjunción, demostrada posteriormente por métodos modernos y científicos, de Júpiter y Saturno, bajo el signo de Picis, en el año 7 de la era cristiana. Este fenómeno fue pronosticado y observado por astrónomos babilónicos y persas, por lo que los Reyes Magos la asociaron con el nacimiento del Mesías. En realidad, los Reyes Magos fueron sacerdotes del mazdeísmo, antigua religión persa basada en Ahura Mazda (u Ormuz en idioma avéstico), suprema deidad del zoroastrismo, y en el Zend-Avesta, la colección de textos sagrados persas. Constituían una casta muy cerrada de carácter sumamente austero. En Persia, los magos se distinguían por su afición al estudio, pues eran verdaderos astrólogos y teólogos. Sus principales funciones consistían en mantener el fuego sagrado dedicado a los dioses, estudiar el curso de los astros y descifrar el significado de los sueños.

En algunas de las primitivas pinturas cristianas encontradas en las catacumbas romanas, donde se practicaban clandestinamente las primeras ceremonias, aparecen más de tres Reyes Magos: cuatro, seis y hasta doce de ellos dedicados a adorar al Santo Niño. No fue sino hasta el siglo V, cuando el Papa León I decretó que los Magos habían sido tres, posiblemente porque cada uno representaba a una raza de las entonces más relevantes; pues es sabido que Melchor representa la raza aria, Gaspar la semita, y Baltasar la camita o negra. Beda el Venerable (Ca. 673-735), eclesiástico inglés y doctor de la Iglesia, nos relata que Melchor era un anciano de larga y poblada barba; Gaspar, joven, lampiño y rubio, y Baltasar negro y de tupida barba.

En cuanto a sus apelativos no han sido iguales en todos los países. Sabemos que los etíopes los llamaban Ator, Sater y Paratoras; los hebreos los conocían como Magalath, Galhalath y Serakin; los sirios les denominaron Kagpha, Badadilma y Badakharida, y los griegos les pusieron los nombres de Apelicón, Amerín y Damascón. Los nombres con que los conocemos actualmente quedaron consignados, en el siglo VII, en un documento anónimo que se conserva en la Biblioteca Nacional de París.

Cuando los Reyes Magos murieron, se les enterró en Persia en sepulcros de gran lujo y belleza, colocados uno junto a otro. Hasta el siglo XIII los cenotafios (tumbas monumentos) conservaron los cuerpos intactos, con sus largas barbas y cabelleras, muy cerca del Cala Atepereistán; o sea, el alcázar de los adoradores del fuego.

En el siglo IV, Santa Elena, madre de Constantino, primer emperador romano convertido al cristianismo, se llevó los restos de los magos de su sepulcro, por considerar que se encontraban en manos de infieles, y los depositó en un inmenso sarcófago de granito que mandó construir en Bizancio, capital antiguo imperio romano de Oriente (Imperio Bizantino).

Pasado medio siglo, un obispo de Milán, San Eustorgio, trasladó de Bizancio a su Diócesis los sagrados cuerpos. Para tal efecto, utilizó un carro tirado por bueyes. Sobre el camino que debía recorrer el santo en su misión, resplandeció la estrella que había brillado y guiado a los Santos Reyes hacia Belén cinco siglos antes. Cuando pasaban por los Balcanes, un lobo hambriento agredió a uno de los bueyes y le dejó imposibilitado para halar. Entonces, el fraile domó al lobo y lo ató a la yunta para que reemplazase al animal de tiro. Al llegar a su destino, la ciudad de Milán, mandó edificar una hermosa tumba para que los creyentes pudieran visitarle en peregrinación.

Pero estaba escrito que los Reyes no descansasen en paz. En 1162, Federico Barbarroja, emperador de Occidente, en una de sus expediciones a Milán saqueó la regia tumba y su consejero Reinaldo de Dassel, le pidió llevarse los restos. Sin embargo, cuando acudió por ellos, los sacerdotes del templo negaron que ahí estuviesen los tres Reyes Magos, y lo engañaron diciéndole que en esos sarcófagos sólo se encontraban los cadáveres de Dionisio, Rústico y Eleuterio, santos venerados, pero de no mucha importancia. Escéptico, Reinaldo mandó levantar la lápida que los protegía y encontró las tumbas vacías, pues manos piadosas se habían anticipado llevándose los restos a la iglesia de San Gregorio el Palazzo. Reinaldo, indignado, decidió buscarlos arduamente hasta encontrarlos y llevárselos hasta la ciudad de Colonia Agripina, llamada así en honor de las madres de Nerón, hoy en día conocida simplemente como Colonia.

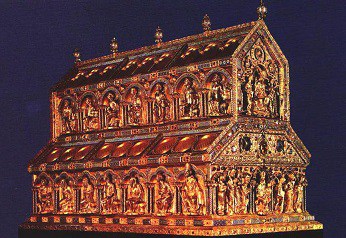

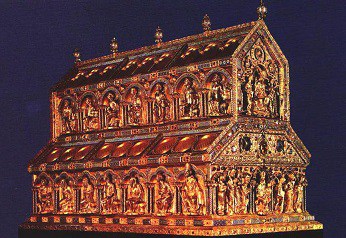

Para poder recibir a todos los peregrinos que año con año acudían a la ciudad a honrar a los Reyes Magos, Federico Barbarroja emprendió la construcción de una gran catedral. En 1248, el arzobispo Conrado de Hostaden colocó la primera piedra de lo que sería la Catedral de San Pedro. Terminada la obra, Maese Nicolás de Verdun elaboró una urna de oro y plata que pesaba 350 kilos, en la que se conservaron las reliquias.

En 1495, Rodrigo Borgia, después convertido en el Papa Alejandro VI, a instancias del duque de Milán Ludovico el Moro, le pidió al arzobispo de Colonia la restitución de los santos despojos que les fueran quitados. Sin embargo, el clérigo se rehusó. Tampoco tuvieron éxito las gestiones del Papa Pío IV, de origen milanés, ni de Gregorio XIII, ni el rey de España Felipe II, quien a la sazón gobernaba el Milanesado. Tiempo después, un cardenal de Milán llamado Ferrari, obtuvo la devolución de una tibia, un húmero y un esternón. Durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los huesos permanecieron en Colonia de donde desaparecieron. Actualmente, nadie sabe dónde se encuentran.

Del tesoro de los Reyes Magos sí tenemos noticias. Se dice que desde el siglo IV se guardan en el monte Athos, cerca se Tracia, en Grecia. En dicho monte existen varios conventos en los que se custodian, además de manuscritos pre medievales y medievales, las joyas de los emperadores bizantinos, fragmentos de la Santa Cruz, y los fabulosos tesoros que recibiera el Niño Dios de parte de los Reyes Magos.

Sonia Iglesias y Cabrera